🔍 邪馬台国の謎を解き明かす『魏志倭人伝』の訳

古代日本の、ありし日の姿を伝える『魏志倭人伝』 実は『魏志倭人伝』と『日本神話』の間には、いくつかの共通点が見られます。 たとえば、『日本神話』の物語の中での〝伊邪那岐〟といえば、国生みをした神様(神武天皇を象徴)のことなのですが…… ・ ・ 『邪馬台国』の語源 をご存知でしょうか?【邪馬台国】の語源 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 発音を見ると?……大倭日高見国 → 倭大国 →「邪馬台国」 字を見ると?……伊邪那岐の馬(天皇軍)を率いる 大国

|

あれ? 言われてみれば、確かに! あの字は「ヤマ」とは読まないですね! |

📺 『神話』の中の〝伊邪那岐〟とは何なのか?

実は、『魏志倭人伝』の原文にはそれだけでなく〝伊邪那岐〟との関連を思わせる『伊都国』というカッコイイ首都の地名まで出てきます。 ・ ・ 【古事記冒頭・国生み神話のシーン】( ⇱ 新ウインドウで解説LINKあり)高天原の神様(カムロギ&カムロミ)の命令を受けたイザナギ&イザナミは、地上に降り『天の浮橋』から天の日矛で海をかき混ぜて『おのころ島』を作りました。 彼らはさらに多くの自然を創造し続け、やがて 淡道・伊予・隠岐・筑紫などの豊かな国々も形成されていきました。

📺 『魏志倭人伝』の原文と直訳

倭人 在 帶方東南 大海之中 依山㠀爲國邑 舊 百餘國 漢時 有朝見者 今使譯所通 三十國

倭の国 大陸の東南にありて 大海ただ中に構え 山々をもちて国邑を築きたり 古は 「百余の国あり」 と伝い 漢の時代に朝貢する国もありし 今 使者や通訳を通じて交わる国 わずか「三十」のみなり

從郡 至〝倭〟 循海岸水行 歷韓國 乍南乍東 到其北岸〝狗邪韓国〟七千餘里 始度一海千餘里 至〝對馬國〟 其大官曰〝卑狗〟副曰〝卑奴母離〟 所居絶㠀 方可 四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戸 無良田 食海物自活 乗船 南北市糴

我が国より〝彼の地〟へ向かうは 海岸沿いにて航海し 韓国を経てゆく 時には南へ 東へ進む旅路 半島南端〝狗邪韓国〟至るに 七千余里の道のりなり 更に海を千余里渡り〝対馬国〟に至る その大官〝卑狗〟と申し 副官〝卑奴母離〟と称す その地 険しい山に囲まれ 四百余里の広がり 土地山深く 森多し 道 鳥や鹿の通う小径の如し 家は千余あれども 良田なく 海の恵みを食して生き 船に乗りて南北の市にて 穀物を求む生活なり

又 南渡一海千餘里 名曰 瀚海 至一大國 官亦曰〝卑狗〟副曰〝卑奴母離〟 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦 南北市糴

また南へ海を千余里渡るに〝瀚海〟なる海に至る そこに一つの大国あり その官〝卑狗〟副官〝卑奴母離〟と称す その国 面積約三百里にて 竹木の茂る森林多し 家 三千軒ありとも 田地少なく 耕しも食に足らず 南北市場にて穀物買いに走るなり

又 渡一海千餘里 至 末廬國 有 四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈没取之

さらに海を千余里渡りて 〝末廬国〟至る 家は四千余り 山と海 面して住まう 草木茂りて 歩みたりとも 前の人の姿見えず 魚や鰒を捕るに長け 水の深浅問わず 潜りてこれ捕るを常とす

東南 陸行 五百里 到 伊都國 官曰 爾支 副曰 泄謨觚 柄渠觚 有千餘戸 丗有王 皆統屬 女王國 郡使往來常所駐

東南へ陸路五百里 至ると 伊都国に達す 国官 爾支 副官泄謨觚 柄渠觚と称す 家 千余あり 世に女王ありて 皆 女王国に属す 郡の使者 往来し 常に滞在する所なり

東南至 奴國 百里 官曰 兕馬觚 副曰 卑奴母離 有二萬餘戸 東行至 不彌國 百里 官曰 多模 副曰 卑奴母離 有千餘家

東南 百里を進みし 奴国 至る その官 兕馬觚 副官は卑奴母離と称す 家 二万あまり 東に百里行きし 不彌国に着く その官 多模 副官 卑奴母離 家は千あまり

南至 投馬國 水行二十日 官曰 彌彌 副曰 彌彌那利 可五萬餘戸 南至 邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有 伊支馬 次曰 彌馬升 次曰 彌馬獲支 次曰 奴佳鞮 可七萬餘戸

南へ進みて投馬国 至るは 水路二十日 その官 彌彌とし 副官 彌彌那利と称す 家屋は五万余り 南へ進みて邪馬壹国に至る これ女王の都なり 水路にて十日 陸路にて一月 官に伊支馬あり 次に彌馬升 次に彌馬獲支 次に奴佳鞮あり 家屋 七万あまり

自 女王國 以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有 斯馬國 次有 已百支國 次有 伊邪國 次有 都支國 次有 彌奴國 次有 好古都國 次有 不呼國 次有 姐奴國 次有 對蘇國 次有 蘇奴國 次有 呼邑國 次有 華奴蘇奴國 次有 鬼國 次有 爲吾國 次有 鬼奴國 次有 邪馬國 次有 躬臣國 次有 巴利國 次有 支惟國 次有 烏奴國 次有 奴國 此 女王境界所盡

女王国より北へ向かうに 家屋数 道のり大まか記されり その他 隣国 遠く離れしゆえ詳細得がたし 次に斯馬国あり 後に已百支国等… これ女王の境界の限りなり

其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至 女王國 萬二千餘里

その南 狗奴国あり 男子が王 その官 狗古智卑狗ありしも 女王に属せず 郡より女王国に至るまで 一万二千余里の道のりなり

|

ほえ〜 中国語 も 直訳 も分からない! もっと分かりやすく解説してほしいです…… |

陛下、貴き御前にて、「遥か彼方の地」、東海の島国に派遣された一団より報告が上がってまいりましたので、彼らが見聞きし事柄、報告させていただきたく申し上げます。

倭人の大国(日本人)は帯方(魏の領土)の東南、太平洋の中に位置する、〝山々に囲まれた島〟の中央に天王として国を構えているとのこと。

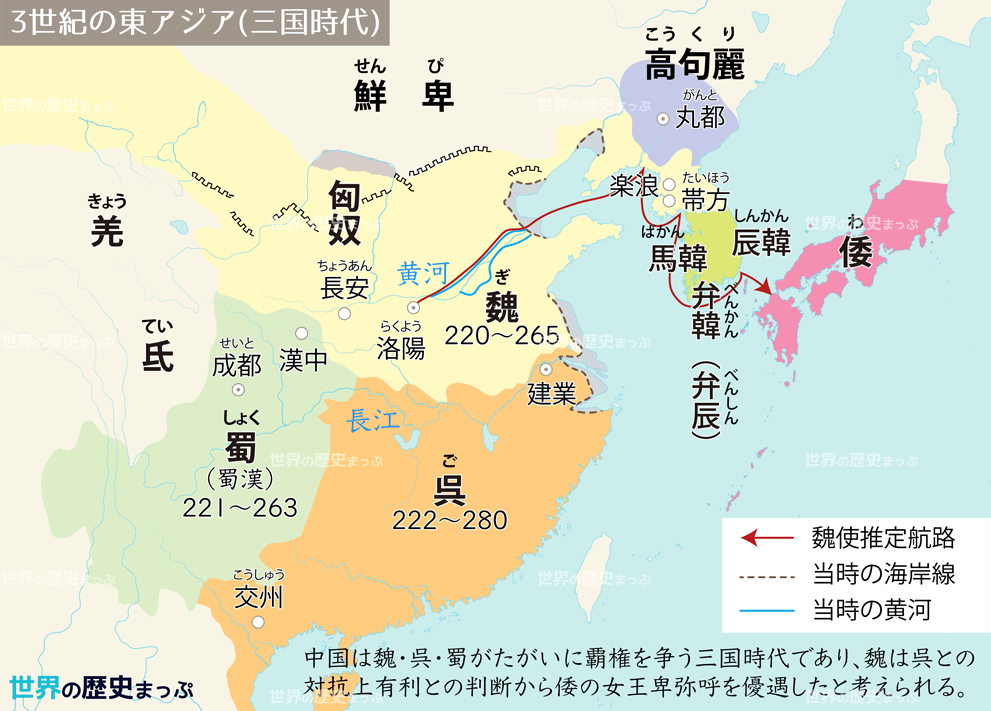

↳ 画像元……世界の歴史まっぷ

かつてこの地には百あまりの小国が存在し、漢の時代には、その最大王朝と直接「朝貢のやり取り」をする(漢の金印をもらった神武天皇)友好関係もあったそうでございます。

現在、彼の地に我が国の『使者』や『通訳』が行き来できるのは、三十国に限られております。

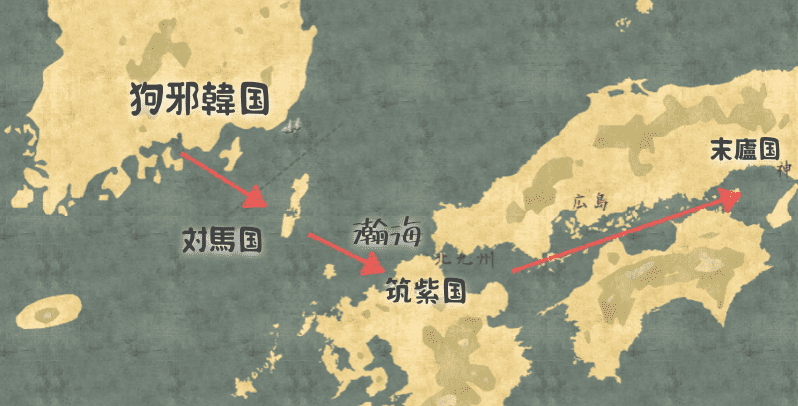

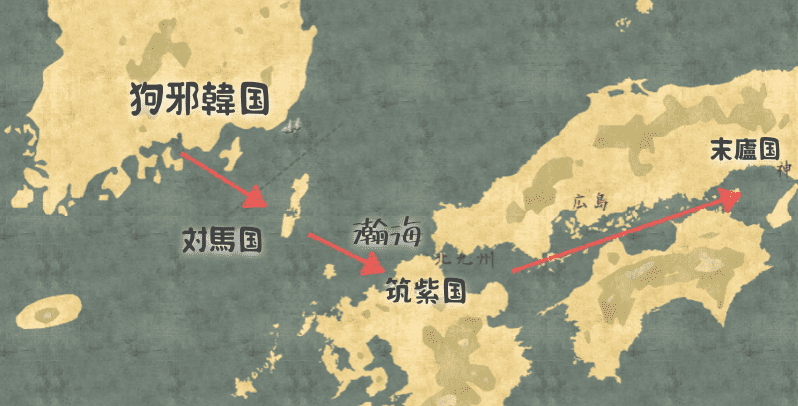

我が国から見た、倭国(日本)への道のりですが、海岸沿いを水路で進み、海岸をたどりながら、半島南端にある〝狗邪韓国〟に至ります。その距離、七千余里に及びます。

↳ 画像元……世界の歴史まっぷ

かつてこの地には百あまりの小国が存在し、漢の時代には、その最大王朝と直接「朝貢のやり取り」をする(漢の金印をもらった神武天皇)友好関係もあったそうでございます。

現在、彼の地に我が国の『使者』や『通訳』が行き来できるのは、三十国に限られております。

我が国から見た、倭国(日本)への道のりですが、海岸沿いを水路で進み、海岸をたどりながら、半島南端にある〝狗邪韓国〟に至ります。その距離、七千余里に及びます。

千余里の海を渡り、最初に到達するのは〝対馬国〟で、そこの大官は〝卑狗〟(日区)といい、副官は〝卑奴母離〟(日名守)との呼び名でした。

〝対馬国〟の地は険しい山に囲まれ、対馬国の土地は山がちで、深い森が多く、家は千余。

良い田は少なく、住民は海の幸を主にし、船に乗って南北の市で穀物も購入しながら生活しているとのこと。

・

・

さらに海を渡ると、千余里先に〝瀚海〟(中国語・Hàn Hǎi)という海があり、そこに大きな国(筑紫国・九州)がありました。

千余里の海を渡り、最初に到達するのは〝対馬国〟で、そこの大官は〝卑狗〟(日区)といい、副官は〝卑奴母離〟(日名守)との呼び名でした。

〝対馬国〟の地は険しい山に囲まれ、対馬国の土地は山がちで、深い森が多く、家は千余。

良い田は少なく、住民は海の幸を主にし、船に乗って南北の市で穀物も購入しながら生活しているとのこと。

・

・

さらに海を渡ると、千余里先に〝瀚海〟(中国語・Hàn Hǎi)という海があり、そこに大きな国(筑紫国・九州)がありました。

その大官の役職名もまた〝卑狗〟と〝卑奴母離〟で、土地は広大。竹や木が豊かに茂る景観で、観察した範囲では、家は三千余、耕作地は少なく、やはり市で穀物を購入しております。

・

・

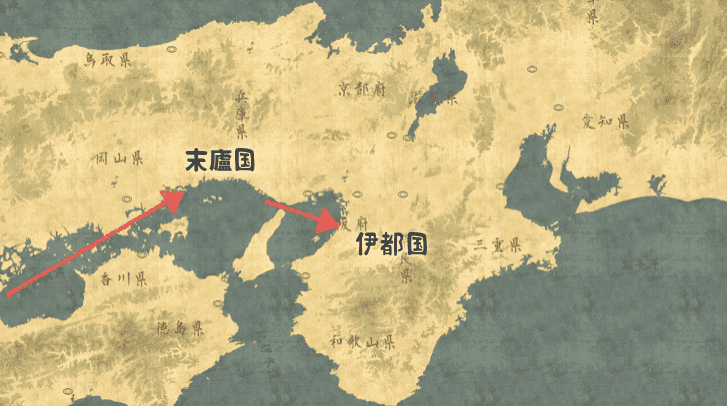

海を割って入って内海に入ると、千余里先に〝末廬国〟(麻呂国→播磨国のこと)がありました。

その大官の役職名もまた〝卑狗〟と〝卑奴母離〟で、土地は広大。竹や木が豊かに茂る景観で、観察した範囲では、家は三千余、耕作地は少なく、やはり市で穀物を購入しております。

・

・

海を割って入って内海に入ると、千余里先に〝末廬国〟(麻呂国→播磨国のこと)がありました。

ここには、観察した範囲で四千余の家があり、山と海に面して住んでおりました。

草木は茂り(ヤブの林)、前の人が見えないほどのため、この地(瀬戸内海のこと)の者は、魚や鰒を捕るのを得意とし、水の深浅を問わず、潜りながら捕まえておりました。

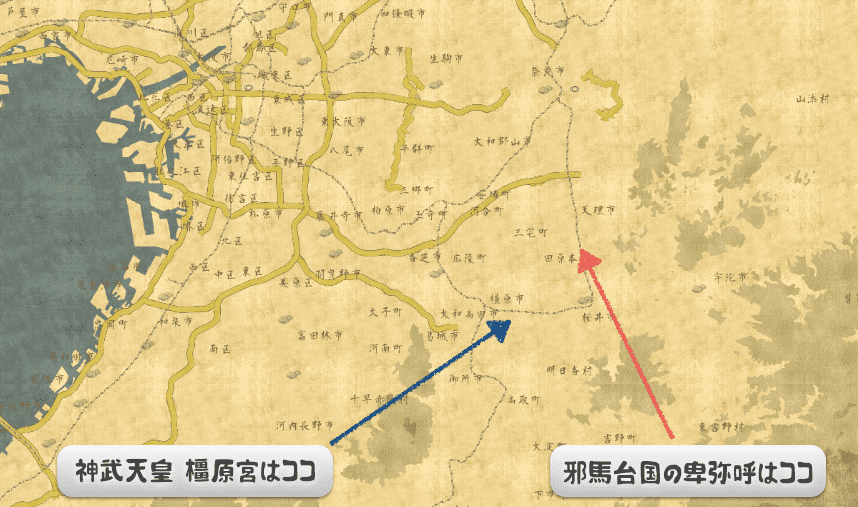

(大阪湾から上陸し)陸路で東南に五百里進むと、伊都国(伊邪那岐王の都・橿原)に到着しました。

その政治のトップには君臨する女王陛下(ヤマト国の女王様)がおり、その官は爾支(中国語・大臣)、副官は泄謨觚(中国語・政策立案係)、柄渠觚(中国語・執政官)で、宮遣えの舎だけで千余に及ぶ巨大さでした。

この都(橿原宮+纏向の城下町)が、使節団の向かった目的地『邪馬台国』でございます。

・

・

この地は全て、女王陛下の支配下(地域一帯の全ては、ヤマト政権支配下)であり、大陸(中国・朝鮮)の使者が往来し、常に滞在する都でした。

東南に百里進むと〝奴国〟(やっこさんの里・使用人や召使いの集落)があり、その官は兕馬觚(島子)、副官は〝卑奴母離〟(日名守)で、大集落には二万以上の家がありました。

さらに東に進むと〝不彌国〟(弥生の反対の意味。不毛)があり、その官は〝多模〟(中国語・土地活用職)、副官は〝卑奴母離〟で、千余の家がありました。

・

・

……(ここから先は、小説用の架空の話と思われる)……

はるか南方には〝投馬国〟(遠間国)があり、水路で二十日(架空の国)かかりました。その官は〝彌彌〟、副官は〝彌彌那利〟で、五万余もの家がある大都市でした。

さらに南に進むと〝邪馬壹国〟(山一国・架空の国)があり、再び女王の都がありました。

水路で十日、陸路で一月かかり、その官には伊支馬(生島)、次に弥馬升、次に弥馬獲支、次に奴佳鞮がおり、七万余の家がある最大都市(多すぎ)でした。

ここには、観察した範囲で四千余の家があり、山と海に面して住んでおりました。

草木は茂り(ヤブの林)、前の人が見えないほどのため、この地(瀬戸内海のこと)の者は、魚や鰒を捕るのを得意とし、水の深浅を問わず、潜りながら捕まえておりました。

(大阪湾から上陸し)陸路で東南に五百里進むと、伊都国(伊邪那岐王の都・橿原)に到着しました。

その政治のトップには君臨する女王陛下(ヤマト国の女王様)がおり、その官は爾支(中国語・大臣)、副官は泄謨觚(中国語・政策立案係)、柄渠觚(中国語・執政官)で、宮遣えの舎だけで千余に及ぶ巨大さでした。

この都(橿原宮+纏向の城下町)が、使節団の向かった目的地『邪馬台国』でございます。

・

・

この地は全て、女王陛下の支配下(地域一帯の全ては、ヤマト政権支配下)であり、大陸(中国・朝鮮)の使者が往来し、常に滞在する都でした。

東南に百里進むと〝奴国〟(やっこさんの里・使用人や召使いの集落)があり、その官は兕馬觚(島子)、副官は〝卑奴母離〟(日名守)で、大集落には二万以上の家がありました。

さらに東に進むと〝不彌国〟(弥生の反対の意味。不毛)があり、その官は〝多模〟(中国語・土地活用職)、副官は〝卑奴母離〟で、千余の家がありました。

・

・

……(ここから先は、小説用の架空の話と思われる)……

はるか南方には〝投馬国〟(遠間国)があり、水路で二十日(架空の国)かかりました。その官は〝彌彌〟、副官は〝彌彌那利〟で、五万余もの家がある大都市でした。

さらに南に進むと〝邪馬壹国〟(山一国・架空の国)があり、再び女王の都がありました。

水路で十日、陸路で一月かかり、その官には伊支馬(生島)、次に弥馬升、次に弥馬獲支、次に奴佳鞮がおり、七万余の家がある最大都市(多すぎ)でした。

……(小説用の追加エピソード ここまで)……

・

・

女王の国から北にかけては、その戸数や道里を大まかに記載することができましたが、異国の地ゆえ、その他の遠く離れた国々については、詳細を得ることができなかったとの報告でした。

詳細を得られなかったものにつきましては……

・ 『斯馬国』(馬の飼育)

・ 『已百支国』(内戦分裂中の豪族)

・ 『伊邪国』(先代・伊邪那岐王ゆかりの地)

・ 『都支国』(都の支部国)

・ 『彌奴国』(神官の里)

・ 『好古都国』(先住豪族の古都)

・ 『不呼国』(名もなき国)

・ 『姐奴国』(女性の宮仕えの寮)

・ 『對蘇国』(再生に向かう国の意。韓国のこと)

・ 『蘇奴国』(韓国帰化人の集落)

・ 『呼邑国』(呼叫国・集会の地)

・ 『華奴蘇奴国』(蘇我王族)

・ 『鬼国』(おのころ島・鬼ヶ島の王族)

・ 『爲吾国』(我らを支持する国)

・ 『鬼奴国』(おのころ王族の家来の集落)

・ 『邪馬国』(天皇軍の宿舎集落)

・ 『躬臣国』(弓隊)

・ 『巴利国』(古代中国の地名・巴蜀の遣いの集落)

・ 『支惟国』(支持国・周辺地域の友好国)

・ 『烏奴国』(八咫烏系の家来の集落)

・ 『奴国』(その他の家来の者たち)

などがありました。

これらは全て、女王様の配下と思われるものでした。

その南には『狗奴国』(抵抗豪族の領域)があり、男子が王であり、その官には〝狗古智卑狗〟(歴史学に乏しい無知の大臣)がいましたが、こちらは女王配下には属しておりませんでした。

我が国の郡から、女王の国までは、海上の航路も含め、はるばる一万二千余里でございました。

……(小説用の追加エピソード ここまで)……

・

・

女王の国から北にかけては、その戸数や道里を大まかに記載することができましたが、異国の地ゆえ、その他の遠く離れた国々については、詳細を得ることができなかったとの報告でした。

詳細を得られなかったものにつきましては……

・ 『斯馬国』(馬の飼育)

・ 『已百支国』(内戦分裂中の豪族)

・ 『伊邪国』(先代・伊邪那岐王ゆかりの地)

・ 『都支国』(都の支部国)

・ 『彌奴国』(神官の里)

・ 『好古都国』(先住豪族の古都)

・ 『不呼国』(名もなき国)

・ 『姐奴国』(女性の宮仕えの寮)

・ 『對蘇国』(再生に向かう国の意。韓国のこと)

・ 『蘇奴国』(韓国帰化人の集落)

・ 『呼邑国』(呼叫国・集会の地)

・ 『華奴蘇奴国』(蘇我王族)

・ 『鬼国』(おのころ島・鬼ヶ島の王族)

・ 『爲吾国』(我らを支持する国)

・ 『鬼奴国』(おのころ王族の家来の集落)

・ 『邪馬国』(天皇軍の宿舎集落)

・ 『躬臣国』(弓隊)

・ 『巴利国』(古代中国の地名・巴蜀の遣いの集落)

・ 『支惟国』(支持国・周辺地域の友好国)

・ 『烏奴国』(八咫烏系の家来の集落)

・ 『奴国』(その他の家来の者たち)

などがありました。

これらは全て、女王様の配下と思われるものでした。

その南には『狗奴国』(抵抗豪族の領域)があり、男子が王であり、その官には〝狗古智卑狗〟(歴史学に乏しい無知の大臣)がいましたが、こちらは女王配下には属しておりませんでした。

我が国の郡から、女王の国までは、海上の航路も含め、はるばる一万二千余里でございました。

📼 王様の側近 一人語り風

さてさて、このような書の分析の場合、どこまでが事実で、どこからが小説的誇張の描写か? まずそこを見極めなくてはいけませぬ。 元々は【三国志】のなかの【魏書】の一節でありまして、【三国志】そのものが歴史を舞台にした、英雄伝説も混ざった小説で、「政府の記録書」とは違いますからな、「本物の部分」と「創作の部分」はきちんと見極めなければいけませぬ。 例えば〝投馬国〟の描写などは、伊都国から2度南下して、その先 水路で20日 かかった南国の大地。 ……描写されているその環境は〝隔絶された幻の大地〟ですな。 (大阪湾から)いったん上陸して、東南に五百里進んで、女王のいる 伊都国 があったと言っておりながら、そこから南下して海に出て、その先水路で二十日かかった先に〝投馬国〟 その〝投馬国〟の南に、再び水路で十日、陸路で一月かかった先に、またまた〝邪馬壹国〟という 女王の都 があったという話ですから、もうめちゃくちゃですな。 人口についても、誇張は含まれておりまして…… 小説用の架空の部分になったとたん、 〝投馬国〟……五万余 もの家がある大都市 〝邪馬壹国〟……七万余 の家がある最大都市 合計して12万の家に、もし家族が4人ずつ住んだとしたら、総勢48万人ですぞ。 当時の〝西暦200年代〟の日本国全体の推定人口は200万人未満。 そのような巨大都市が、はるか南海に…… 読み物としてはロマンのある描写ではございますが、歴史資料として見るなら、見極めなければいけませぬぞ。

🎓 『魏志倭人伝』を理解する、分かりやすい解説

『魏志倭人伝』はあくまでも『三国志』の中の、中国から見た日本という章なので、文中の戸数や道里は、あまり正確でないことに注意。

〝水路で十日、陸路で一月かかりました〟などの表記も、キリのいい数字なので、わりとテキトーに書いてるのが分かる。

そこを見破らないと、正確に計算しにいったところで矛盾が発生するだけ。

差し引いて考えないといけない。

最後の〝邪馬壹国〟のことも『邪馬台国』のことだと誤解してしまうと、矛盾だらけで何もわからなくなる。

だから、長年……

『魏志倭人伝』はあくまでも『三国志』の中の、中国から見た日本という章なので、文中の戸数や道里は、あまり正確でないことに注意。

〝水路で十日、陸路で一月かかりました〟などの表記も、キリのいい数字なので、わりとテキトーに書いてるのが分かる。

そこを見破らないと、正確に計算しにいったところで矛盾が発生するだけ。

差し引いて考えないといけない。

最後の〝邪馬壹国〟のことも『邪馬台国』のことだと誤解してしまうと、矛盾だらけで何もわからなくなる。

だから、長年……

・ 政治の中心地……奈良県橿原市の、橿原宮 ・ 城下町……奈良県桜井市の纏向遺跡 ↳ 奈良県桜井市にある古代の遺跡

〝伊邪那岐〟との関連を思わせる『伊都国』は、『神武天皇』が開いた、橿原宮の場所。ここが政治の中心部。

そして、卑弥呼も住んでいた磯城瑞垣宮(楼閣がそびえ立ち、城壁も持つ)は、城下町を従える纏向遺跡の方。

日本最大の謎とされてきた、『邪馬台国』の場所は、謎でもなんでもなく、伊都国が、(伊邪那岐王の都・橿原)のことだと気づけば、後は簡単!

いざ解けてみると、首都や城下町、宮殿の場所すらピンポイントで特定できてしまったのです。

解決のヒントは、3つ。

〝伊邪那岐〟との関連を思わせる『伊都国』は、『神武天皇』が開いた、橿原宮の場所。ここが政治の中心部。

そして、卑弥呼も住んでいた磯城瑞垣宮(楼閣がそびえ立ち、城壁も持つ)は、城下町を従える纏向遺跡の方。

日本最大の謎とされてきた、『邪馬台国』の場所は、謎でもなんでもなく、伊都国が、(伊邪那岐王の都・橿原)のことだと気づけば、後は簡単!

いざ解けてみると、首都や城下町、宮殿の場所すらピンポイントで特定できてしまったのです。

解決のヒントは、3つ。

・ 『魏志倭人伝』の中の、「事実と創作の境界線」を見極める ・ 別な古文書、『古語拾遺』 からも答え合わせする ・ 正しい歴史認識を持ち、ヤマト政権のスタートは西暦100年代と気づく

『魏志倭人伝』の全訳と邪馬台国の解説 その2

『魏志倭人伝』の全訳と邪馬台国の解説 その2